暑假即将结束

孩子们对水的热情丝毫不减

小溪、泳池、喷泉、水池

都是他们的乐园

家长也常带娃亲水消暑

然而,就在这份亲水的快乐背后

还需谨防溺水这个“隐形杀手”

溺水并非想象中遥远的小概率事件

而是转瞬即发的悲剧!

2024年12月,世界卫生组织(WHO)发布了首份《全球溺水预防报告》。报告显示,几乎一半的溺水死亡发生在29岁以下人群中,四分之一发生在5岁以下儿童中,没有成人监督的儿童面临特别高的溺水风险。

数据显示,我国每年约有5.9万人死于溺水,其中未成年人占据95%以上,溺水已成为我国儿童非正常死亡的首要原因。

面对溺水风险

该如何为孩子筑起安全防线?

👇👇👇

01认清溺水“真面目”

溺水不是影视作品中“大喊救命+拼命扑腾”的戏码,而是在悄无声息中发生——可能只是头部微微后仰,手脚小幅度划动,像被无形的线牵着,根本发不出响亮的呼救。

鉴别是否溺水,记住这6个要点:

❶ 突然安静无声,嘴没入水中。

❷ 手臂可能前伸,但无法划水向他人移动。

❸ 在水中直立、不能踢腿,往往挣扎20—30秒之后沉下去。

❹ 眼神呆滞或是闭着眼睛,头发可能盖在额头或眼睛上。

❺ 可能会头后仰、嘴巴张开,有的人可能头前倾。

❻ 看起来像在抬头看天空、岸际,眼神涣散,呼叫无反应。

更可怕的是,溺水带来的伤害不只是“呛水”那么简单,它是一场“连环攻击”!从呼吸受阻到心脏停跳,再到大脑缺氧,整个过程最快只要4~6分钟。

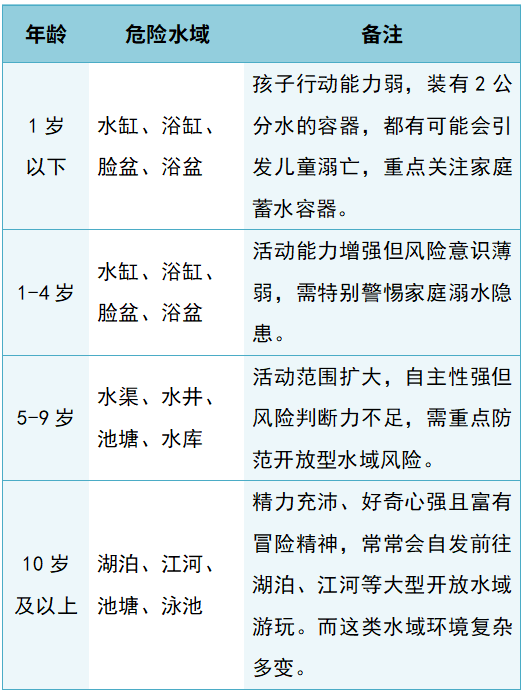

02识别危险水域

别以为只有江河危险

野外湖泊、村口水塘

甚至家中浴缸、水桶

都可能成为吞噬生命的“陷阱”

哪些水域暗藏“危机”?

其实,溺水的高危场景

和孩子的年龄息息相关

如下表所示

图源:央视财经

儿童溺水7大高危场景

千万警惕!

场景1:低龄儿童在家中蓄水容器里溺水

对于5岁以下的低龄儿童,家中蓄水容器,如浴盆、水桶、洗衣机等都是“深水区”,可能导致儿童溺水。

场景2:儿童玩耍时掉入小区景观池等

家附近的户外水域需要警惕,小区人造景观池、水系以及施工工地内临时形成的深水洼等场所,可能发生儿童溺水事件。

场景3:孩子三五成群,结伴在野外玩水

孩子与同学等结伴去江、河、水塘等开放性水域玩水时,若没有家长监护,可能冒险涉水发生意外。野外水域还存在岸边湿滑、淤泥松软难挣脱、水草易缠身、人烟稀少难以获救等危险。

场景4:儿童在泳池游泳时抽筋或在水中打闹

公共泳池和水上乐园等场所,可能存在人多拥挤、管理不善等问题,如游泳时抽筋或多人在水中嬉笑打闹,可能导致孩子呛水进而惊慌失措发生溺水。

场景5:儿童坐着充气玩具在深水池中玩水

塑料充气的水上玩具、游泳圈等不是专业漂浮装备,只是帮助孩子暂时浮在水面的辅助工具。当水流发生变化时,这些辅助工具可能在水流推动下突然翻过孩子头部,或是因孩子没有抓稳而脱离控制,造成儿童溺水。

场景6:儿童在浅水区时家长疏于看护

即使身处泳池浅水区或浅水海滩,孩子也可能因滑倒、抽筋、水流湍急等原因发生溺水,家长要时刻对孩子进行看护,不能分心聊天或玩手机。

场景7:儿童盲目下水施救溺水者

溺水者出于求生本能可能会死死抓住任何东西。儿童力量、经验不足,救人时易发生意外。

03家长当好有效“看护人”

不管是家里的洗澡盆

还是村头的小水沟

又或是游泳池的浅水区

只要孩子玩水

家长就要像贴身保镖一样寸步不离

家长的专注

是孩子最强的救生圈

❶ 时刻有效看护,做到专心、不间断和近距离;

❷ 绝不能将儿童单独留在浴缸、浴盆里,或待在开放性水源边;

❸ 应带儿童去有专职救生员的游泳场馆;

❹ 在儿童乘船、戏水时,应给儿童使用合格的游泳圈、救生衣、漂浮板等。

04家长请让孩子做到这些点

❶ 不到无安全设施、无救援人员的水域,不在无家长或教师带领的情况下玩水或游泳;

❷ 对不熟悉和有危险的水域不要主动靠近;

❸ 如遇落水者,可以就近寻找救援或拨打电话报警,若情况紧急,一定要在保障自身安全的情况下,应尽量使用长杆、漂浮物等工具实施救援。

05水中遇突发情况如何应对

❶ 抽筋:

腿抽筋时,抓住附近的漂浮物,如果不能游就潜到水下,把脚掰直并往外踹,直到缓解。手指抽筋时,握拳反复抓握,然后用力张开,直到不再抽筋,可以仰面漂在水上。

❷ 呛水:

尽量踩水,将头部露出水面,就能减少再度被水呛到。可以有规律地踩水一段时间,让自己冷静下来。

❸ 遇到漩涡:

尽量让自己身体平躺在水面上,然后用最为常用的游泳方式顺着漩涡的方向快速游出去。

❹ 被水草等缠住:

不要拼命挣扎,避免让水草缠得更紧,若附近有人应尽早求助。可以抓住附近漂浮物,如没有漂浮物,最有效的办法是深吸一口气,潜入水中解开水草。

来源:西安应急管理